Lernschwächen (Lernstörung. Lernschwierigkeit)

Allgemeine Lernschwäche, Lese-Rechtscheib-Störung oder -Schwäche, Dyskalkulie, Matheschwäche - was ist das eigentlich genau, gibt es da Unterschiede oder ist alles irgendwie das Gleiche?

Im mündlichen Sprachebrauch und somit auch im Internet kursieren allerhand verschiedene Begriffe und Definitionsversuche von einem relativ weit verbreiteten Phänomen:

Besonders auffällige und im Alltag hartnäckig störende Probleme beim Lernen (in der Schule, in Ausbildung und Studium, im Arbeitsalltag) werden häufig als Lernstörung, Lernschwäche oder Lernschwierigkeit genannt.

Stehen die Probleme insbesondere mit Lesen und Schreiben in Verbindung, hört man oft Legasthenie oder Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) oder auch Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Beziehen sich die Probleme hingegen auf mathematische Aufgaben oder Zahlen allgemein, so stehen die Worte Dyskalkulie bzw. Matheschwäche, Zahlenschwäche oder Rechenschwäche im Raum.

Viele Menschen verwenden die verschiedenen Begrifflichkeiten synonym. Oft werden die Bezeichnungen aber abhängig vom persönlichen Hintergrund ganz unterschiedlich verwendet – so ist in der Psychologie regelmäßig mit den gleichen Begriffen etwas anderes gemeint als in der praktischen Therapie, der Pädagogik oder der Neurowissenschaft zum Beispiel.

1. Can you add your first question here?

2. Do you have to use multiple choice questions?

3. What Thrive Architect elements is this Pop Quiz box using?

Zeig mir die Lösungen!

In der Praxis kann das Verständnis durchaus gravierende Folgen für die Betroffenen haben, etwa dann, wenn es um ganz konkrete Fördermaßnahmen wie einen Nachteilsausgleich in der Schule oder finanzielle Unterstützung im Studium geht.

Da weder zwischen den verschiedenen Wissenschaftsbereichen noch innerhalb der Fachdisziplinen einheitliche Definitionen oder Erklärungen existieren, ist es für uns normale Menschen nahezu unmöglich, einfach und allgemeingültig Lernschwächen und alles, was damit zu tun hat, sicher einzuordnen und zu verstehen.

Mit diesem Beitrag möchten wir als Faecherpunkt-Team zu einem besseren Verständnis für die Begriffe, Probleme und Lösungen beitragen. Nur wenn man versteht, was das eigentliche Problem ist und wie man es benennen bzw. möglichst genau beschreiben kann, wird man passende Lösungen finden.

Daher haben wir aktuelle Studien und wissenschaftliche Fachartikel zum Thema studiert, mit Menschen gesprochen, die in den verschiedenen Fachdisziplinen Erfahrung mit betroffenen Menschen haben, und uns auch mit Betroffenen selbst über Ihre Empfindungen unterhalten, und alle Ergebnisse in diesem Artikel für ein besseres Verständnis zusammengefasst.

Was ist eine Lernschwierigkeit?

Von Lernschwierigkeiten können wir allgemein dann sprechen, wenn das Lernen regelmäßig

- nicht zum gewünschten (bzw. einem ausreichenden) Leistungsergebnis führt oder,

- nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit zum gewünschten Leistungsergebnis führt oder,

- nicht in ausreichender Zeit zum gewünschten Lernergebnis führt.

Entscheidend dabei ist, dass mindestens eines der drei genannten Kriterien regelmäßig in einem bestimmten Zeitraum zu beobachten ist.

Dieser Zeitraum ist nicht festgelegt – manche sind schon nach 3 Monaten soweit, andere warten über zwei Schuljahre, um von Schwierigkeiten beim Lernen zu sprechen.

Lernschwierigkeiten sind also per se noch keine Krankheit, kein Schulversagen, keine Dummheit, keine Faulheit oder sonst etwas in der Art.

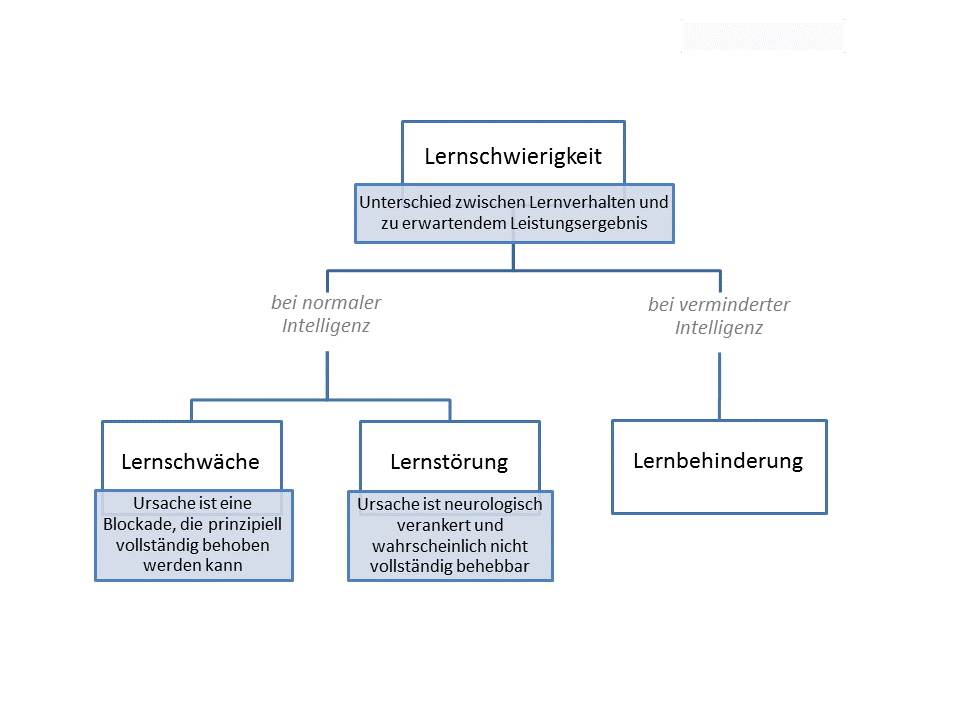

Der Begriff Lernschwierigkeiten beschreibet erst einmal nur eine Diskrepanz, also einen Unterschied zwischen dem Lernverhalten und dem zu erwartenden Lernergebnis.

Wenn du dich mit dem Thema schon häufiger beschäftigt hast oder es dir einfach immer wieder im Kopf herumgeistert, dann ist es nicht wichtig, wie lange das schon der Fall ist. Wichtig ist, dass es offensichtlich schon so lange und/oder deutlich für dich präsent ist, dass es völlig berechtigt und gut ist, dass du dich damit sachlich auseinandersetzt.

Das ist noch keine Diagnose oder Überreaktion, sondern erst einmal nur ein Einsortieren von dem, was du beobachtest

Über die Ursachen oder Hintergründe von Lernschwierigkeiten ist an dieser Stelle noch nichts zu sagen. Diese sind ganz unterschiedlicher Natur und führen dann auch zu unterschiedlichen, weiteren Begriffen wie Lernstörung, Lernschwäche und Lernbehinderung.

Was ist eine Lernbehinderung?

Liegen eine oder mehrere Lernschwierigkeiten vor, dann muss als nächstes geschaut werden, ob diese Lernschwierigkeiten mit einer allgemeinen Beeinträchtigung der Intelligenz einhergehen. Ist das der Fall, spricht man von einer Lernbehinderung.

Was ist eine Lernstörung? Was ist eine Lernschwäche?

Wenn jedoch mindestens eine der drei oben beschriebenen Lernschwierigkeiten vorliegt und gleichzeitig die Intelligenz für das entsprechende Alter normal ist, dann liegt entweder eine Lernstörung oder eine Lernschwäche vor.

Der Unterschied besteht in der Art der Ursachen und damit verbunden in der Erwartung an die mögliche Verbesserung der Leistungsergebnisse bei entsprechender Unterstützung.

Bei einer Lernstörung geht man davon aus, dass die Ursache für die Unterschiede im Lernverhalten und den erwartenden Leistungsergebnissen neurologisch verankert sind. Bei der Einstufung als Lernstörung spielt es keine Rolle, ob diese neurologische Verankerung geerbt oder erworben wurde.

Jedoch ist durch die relativ feste Verknüpfung mit dem Nervensystem davon auszugehen, dass unterstützende Maßnahmen zwar zu einer unter Umständen deutlichen Verbesserung der Symptomatik führen, aber die zu erwartenden Leistungsergebnisse regelmäßig unter den Erwartungen der Leistungsergebnisse von nicht lerngestörten Menschen bleibt.

Lernstörung = eine Lernschwierigkeit, dessen Ursache vermutlich so neurologisch verankert ist, dass unterstützende Maßnahmen lediglich eine Besserung, aber keine komplette Aufhebung der Leistungsdiskrepanz erwarten lassen

Ein Beispiel für eine Lernstörung ist Dyskalkulie (Rechenstörung, Achtung: nicht Rechenschwäche!). Bei der Dyskalkulie handelt es sich um eine Beeinträchtigung des arithmetischen (also das Zählen und Rechnen betreffenden) Denkens.

Neurologische Forschungen zeigen, dass die Prozesse im Gehirn bei Betroffenen anders ablaufen als bei nicht betroffenen Menschen. Das fehlende oder falsche Zahlen- oder Mengenverständnis beruht also auf einer neurologisch anders verlaufenden Verarbeitung.

Mit geeigneten Maßnahmen kann diese neurologische Andersverarbeitung teilweise ausgeglichen werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass in der Regel auch auf Dauer keine vollständige Aufhebung der Leistungsunterschiede zwischen betroffenen und nicht betroffenen Menschen erreicht werden kann.

Hingegen geht man bei einer Lernschwäche davon aus, dass die Ursache für die nicht erfüllten Leistungserwartungen eine nicht neurologisch verankerte Blockade ist, die prinzipiell vollständig behoben werden kann.

Solche Blockaden können Ängste, Mobbing, schlechte Erfahrungen oder auch Lehrende sein, die man absolut nicht leiden kann. Das bedeutet, dass man davon ausgeht, dass geeignete Maßnahmen zur Erbringung eines normal zu erwarteten Leistungsergebnisses führen.

Lernschwäche = Lernschwierigkeit, dessen Ursache prinzipiell vollständig behoben werden kann, sodass unterstützende Maßnahmen eine komplette Aufhebung der Leistungsdiskrepanz erwarten lassen

Nehmen wir analog zu den vorherigen Ausführungen ein Beispiel für eine Lernschwäche aus dem mathematischen Bereich: die Rechenschwäche.

Bei der Rechenschwäche handelt es sich ebenfalls (wie die Rechenstörung) um eine Beeinträchtigung des arithmetischen (also das Zählen und Rechnen betreffenden) Denkens.

Im Unterschied zur Rechenstörung vermutet man jedoch, dass die Ursachen für eine Rechenschwäche nicht neurologisch verankert sind.

Vielmehr sind Ursachen für das andere bzw. nicht-logische Zahlen-, Mengen- und Rechenverständnis bei einer Rechenschwäche auf kognitive Defizite (mangelnde Kenntnis oder mangelndes Verständnis von Grundbegriffen) oder externe Faktoren (Mobbing, Antipathie gegenüber der Lehrkraft) zurückzuführen.

Man geht davon aus, dass solche kognitiven oder externen Ursachen durch eine geeignete Fördertherapie oder einen entsprechenden Umgang mit von außen blockierenden Faktoren prinzipiell vollständig behoben bzw. neutralisiert werden können.

Diese Unterscheidung von Lernstörungen und Kernschwächen nach neurologischer oder eher kognitiv bzw. externer Verankerung der Ursachen ist derzeit wissenschaftlich für den Bereich der Lese-Rechtschreib-Störung und Lese-Rechtschreib-Schwäche relativ gut gestützt.

Für den Bereich der Dyskalkulie und Rechenschwäche ist die Forschung noch nicht soweit fortgeschritten.

In der Praxis stellt sich die Unterscheidung von Lernstörungen und Lernschwächen in vielen Fällen äußerst schwierig dar. Das liegt zum einen an der noch immer unzureichenden Wissenschaftslage.

Zum anderen hängt das auch mit der Komplexität von Lernprozessen zusammen. Jede kognitive Leistung und jede daran beteiligte, neurologische Struktur sind schon einzeln jeweils komplexe Zusammenspiele von vielen, einzelnen Faktoren.

Und eine Störung oder Schwäche kann mit jedem einzelnen oder auch mit beliebig vielen dieser verschiedenen Faktoren zusammenhängen. Man kann sich das so vorstellen wie in einer Apparatur:

Je mehr Stellschrauben es überhaupt gibt, desto schwieriger ist in der Regel die Fehleranalyse, wenn etwas nicht nach Plan läuft.

In der medizinischen Klassifikation psychischer Störungen wird grundsätzlich von Entwicklungsstörungen gesprochen ohne Einbeziehung von Prognosen zu Wirksamkeit von Interventionen.

Gibt es eine allgemeine Lernschwäche?

Nicht immer sind Lernschwierigkeiten auf einzelne Bereiche wie Lesen, Schreiben oder Rechnen klar beschränkt.

Nicht selten werden die zu erwartenden Leistungen in mehreren Fächern oder Lebensbereichen regelmäßig nicht oder nur schwer erreicht.

Folgt man der hier vorgeschlagenen Definition von Lernschwächen, so ist es leicht vorstellbar, dass es natürlich auch Lernblockaden gibt, die nicht neurologisch verankert sind und gleichzeitig auch nicht auf einzelne Bereiche beschränkt sind.

Eine Blockade, die grundlegend die Konzentrationsfähigkeit einschränkt, also eine Konzentrationsschwäche zum Beispiel, wird sich selbstverständlich nicht nur beim Lesen, Schreiben und Rechnen zeigen.

Allgemeine Lernschwäche = Lernschwäche, dessen Ursache nicht auf einzelne Bereiche beschränkt ist, sondern grundlegende Fähigkeiten, die in weiteren Bereichen neben Lesen, Schreiben oder Rechnen erforderlichen sind, blockiert

Welche Lernschwächen bzw. Lernstörungen gibt es?

Wie bereits erwähnt gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Definitionen, Erklärungsversuche und Kategorisierungen rund um das Thema Lernschwächen.

Im Prinzip hat man pro Definition oder Kategorisierungssystem eine eigene Liste von Lernschwächen.

Um die Frage zu beantworten ohne dabei die Antwort unnütz kompliziert zu machen, listen wir im Folgenden einfach einmal die häufigsten Phänomene, die im weitesten Sinne mit Lernschwächen und Lernstörungen zu tun haben, auf. Dabei verfolgen wir keine eigene Klassifizierung.

Wir wollen euch lediglich eine Liste bereitstellen, in der möglichst viele Leserinnen und Leser sich und ihre individuelle Vermutung für die anlässliche Beobachtung wiederfinden, um von dort aus weiter zu recherchieren.

Alphabetisch sortierte Liste von relativ häufigen Lernschwierigkeiten (Auswahl):

- Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)

- Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS)

- Burnout

- Konzentrationsschwäche

- Lese-Rechtschreib-Schwäche

- Lese-Rechtschreib-Störung

- Matheschwäche

- Motivationstief / Motivationsschwäche

- Rechenschwäche

- Überforderung

- Unterforderung

- Zahlenschwäche

Corona und Lernschwächen

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lernsituationen in Schule, Studium und auch in allen anderen Bereichen für uns alle stark verändert.

Durch die Corona-Schutzmaßnahmen ist zum Beispiel das bestehende Schulsystem über die Grenzen hinaus strapaziert worden.

Kinder, die schon vor der Pandemie auf Fördermaßnahmen angewiesen waren, hatten es dabei besonders schwer.

Hier ist es wichtig, dass die Fördermaßnahmen nicht einfach so weitergeführt werden wie vor der Pandemie. Sie müssen angepasst werden an die neue Situation, die bei den meisten Betroffenen bedeutet, dass die individuellen Leistungsdefizite noch erheblich verstärkt worden sind über die Zeit.

Es geht bei der Anpassung aber nicht darum, nun doppelt so viel wie vorher zu machen. Folgende Anpassungen sollten noch einmal überdacht und ggf. mit dem jeweiligen Förderpersonal besprochen werden:

- ausgewählte Methoden gegebenenfalls ändern

- Anzahl und Intensität von möglichen Motivationstaktiken verstärken

- bestehenden Rahmenbedingungen (wie Lernort, Lernumgebung, Lernzeiten, etc.) auf Wohlfühlfaktor überprüfen

- kurz- und mittelfristige Lernziele eventuell nach unten korrigieren (das muss die langfristigen Ziele nicht unbedingt beeinflussen!)

Es gibt aber auch eine Vielzahl von Kindern, die vor der Umsetzung von Online-Unterricht oder Homeschooling ausreichend gut lernen konnten, jetzt aber durch entstandene Lücken und besonders hoher oder anhaltender Frustration Blockaden entwickelt haben, die nun nicht so einfach neben dem normalen Präsenzunterricht wieder überwunden werden können.

Diese Kinder müssen nicht nur die Wissenslücken und Motivationsdefizite in möglichst kurzer Zeit ausgleichen. Sie sind zusätzlich auch noch mit einer neuen Rolle konfrontiert: Das, was bisher immer gereicht hat oder sogar gut war, nicht mehr aus - plötzlich muss mehr getan werden für die gleichen Lernerfolge. Auch das braucht bei jedem erst einmal ein wenig Zeit bis es vollständig akzeptiert ist.

Lernschwäche bei Kindern

Heutzutage werden Lernschwächen in der Regel das erste Mal in den ersten Jahren der Grundschule vermutet oder diagnostiziert. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich noch einmal die Definition von Lernschwierigkeiten in Erinnerung ruft:

Von Lernschwierigkeiten können wir allgemein dann sprechen, wenn beim Lernen mindestens einer der folgenden Punkte regelmäßig auftritt:

- a) Das Lernen führt nicht zum gewünschten (bzw. einem ausreichenden) Leistungsergebnis

- b) Das Lernen führt nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit zum gewünschten Leistungsergebnis

- c) Das Lernen führt nicht in ausreichender Zeit zum gewünschten Lernergebnis.

Normalerweise sind erst in der Schulzeit die gewünschten Lernergebnisse auch gleichzeitig mit klaren Erwartungen verknüpft. Zusätzlich werden Lernergebnisse auch erst in der Schulzeit systematisch erfasst und bewertet.

Erst durch das Vorhandensein von klaren Erwartungen kann es auch zu Enttäuschungen kommen. Die Worte “Schwierigkeiten”, “Störungen” oder “Schwächen” drücken grundsätzlich Zustände aus, die von einer Norm, anders ausgedrückt von einer Erwartung abweichen.

Wie die Unterscheidung von Lernschwächen und Lernstörungen aufgrund der Ursache schon anzeigt, hängt die Bedeutung dieser "Normabweichung” im wesentlich von der jeweiligen Ursache ab.

Doch besonders in den ersten Jahren der Schulzeit gibt es viele, verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass ein Kind nicht die systematischen Erwartungen erfüllt.

Das soziale Umfeld spielt dabei zum Beispiel eine große Rolle, also gut oder wohl fühlen sich Kinder in ihrem Klassenumfeld, mit ihren Lehrenden oder ihrem Zuhause.

Mit den Leistungserwartungen kommt auch ein gewisser Erwartungsdruck, der von jedem Kind unterschiedlich stark wahrgenommen wird und daher auch unterschiedlich stark belastend oder störend sein kann.

Wird der Druck – der oft von denjenigen, von denen er ausgeht, unbewusst ausgeübt wird – von den betroffenen Kindern extrem stark wahrgenommen, kann sich daraus sogar eine allgemeine Schulangst entwickeln.

Selbstredend, dass ein Kind unter solchen Zuständen nicht immer die gewünschten Lernergebnisse erzielt. Je regelmäßiger, länger und intensiver diese Einflüsse auf das Kind wirken, desto regelmäßiger, länger und intensiver werden auch die gewünschten Lernergebnisse nicht erreicht.

Bald wird klar, dass nicht mehr von einer Ausnahme gesprochen werden kann, sondern dass etwas grundlegend anders als gewünscht zu sein scheint.

Nicht selten treten bei Lernschwächen, die auf einer (unbewussten) Angst oder einem allgemeinen Unwohlfühlen zurückgehen, auch häufiger unbestimmte “Symptome” auf, die man meist gar nicht mit einander in Verbindung bringen an.

Das können Kopf- oder Bauchschmerzen sein, die man sich nicht erklären kann. Manche Kinder wollen in solchen Phasen gern wieder häufiger kuscheln oder ins Bett gebracht werden, obwohl sie das vorher schon regelmäßig selbstständig oder allein gemacht haben.

Da die beschriebenen Situationen nicht auf neurologisch verankerte Ursachen zurückzuführen sind, handelt es sich dabei um Lernschwächen.

Für viele Eltern ist der erste Verdacht einer Lernschwäche beim eigenen Kind oft beunruhigend. Man fragt sich:

- Könnte doch mehr dahinterstecken?

- Kann das behoben werden?

- Ist mein Kind normal?

- Ist mein Kind einfach nur faul?

- Habe ich etwas falsch gemacht?

- Was kann ich tun, um mein Kind zu unterstützen?

- Ab wann sollte ich handeln?

- Muss ich zum Arzt gehen?

An dieser Stelle möchte ich einmal ganz klar machen, dass all diese Fragen völlig normal sind und in den allermeisten Fällen ist die damit einhergehende Angst unbegründet.

Um das zu verdeutlichen, stellen wir uns einmal die Situationen bei uns im Alltag von Erwachsenen vor. Auch wir Erwachsene sind nicht jeden Tag gleich leistungsfähig.

Die wenigstens von uns werden jedoch im Arbeitsalltag so systematisch unter Leistungsdruck gesetzt. Natürlich müssen auch wir jeden Tag etwas leisten. Doch ist das nicht immer so fest definiert, was genau geleistet werden muss.

Außerdem wird unsere Leistung nicht wie in der Schule standardisiert und so oft gemessen mittels einer Prüfung, einem Test oder in Form von mündlicher Mitarbeit. Und zu guter Letzt werden wir eher selten mit 28 anderen Kolleginnen und Kollegen in ähnlichen Situationen direkt miteinander verglichen und bewertet.

Wenn dem so wäre, dann gäbe es ganz sicher auch einen vergleichbaren Prozentsatz von lernschwachen Erwachsenen. In den Berufsbildern, in denen ähnliche Druck- und Vergleichssituationen vorkommen, ist auch die wahrgenommene Misserfolgsrate größer (man denke nur an hohe Personalfluktuationen bei leistungsorientierten

Konzernen oder Burnout- oder Ausfall-Quoten im Leistungssport).

Solltest du bei deinem Kind eine Lernschwäche vermuten oder schon wissen, dass es so ist, vergleiche dein Kind dann bitte nicht auch wie alle anderen mit den anderen Kindern in der Klasse – so bist du selbst Teil der Welt, die dein Kind bedrückt.

Vergleiche dein Kind am besten gar nicht bewertend und wenn es sich in deinem Kopf nicht vermeiden lässt, dann finde Parallelen zur Erwachsenenwelt, sodass deine innere Unruhe oder Besorgnis Stück für Stück einem empathischen Verständnis weichen kann.

Du bist verzweifelt?

Gern unterstützen wir dich dabei mit einem individuellen Beratungscall.

Lernschwächen in der Grundschule

Lernschwächen bei Kindern in der Grundschule sind für die meisten Eltern mit nicht unerheblichen Herausforderungen im Alltag verbunden.

Mehr Zeit für die Hausaufgabenbetreuung, mentale Energie für die emotionalen Schwankungen des betroffenen Kindes und gefühlter Rechtfertigungsdruck gegenüber Außenstehenden sind nur einige Beispiele.

Manchmal merken die Eltern selbst bei den Hausaufgaben, dass scheinbar einfachste Lösungen vom Kind nicht gesehen oder verstanden werden.

Manchmal werden die Eltern aber auch von den Lehrenden beim Elternsprechtag auf mögliche Lernschwächen angesprochen.

Häufig kommt der Verdacht auf eine Lernschwäche in einem bestimmten Fach auf (zum Beispiel Mathe oder Deutsch), da dort die Leistungsergebnisse besonders einfach direkt zu vergleichen sind und so Unterschiede zu anderen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr auffallend sind.

Besonders zu Beginn von auftretenden Lernschwierigkeiten ist es fast unmöglich, Rückschlüsse auf die Ursachen zu ziehen – anders ausgedrückt: Es ist in den allermeisten Fällen zu Beginn kaum möglich herauszufinden, ob es sich um eine Lernstörung (neuronal verankerte Ursachen) oder Lernschwäche (nicht neuronal verankerte Ursachen) handelt.

Daher wird in der Regel nach dem ersten Gespräch mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erst einmal abgewartet, um zu schauen, wie sich die schulischen Leistungen weiterentwickeln.

Mit anderen Worten: Man wartet bis die Leistungsdefizite so groß sind, dass man bessere Hinweise für den weiteren Umgang bekommt.

Das ist aus unserer Sicht zwar nachvollziehbar, aber nicht zielführend und dem Kind gegenüber nicht gut.

Es fühlt sich dadurch unter Umständen zu lange allein gelassen, denn schließlich darf man nicht vergessen, dass das Kind selbst jeden Tag seine Leistungsdefizite im Unterricht gespiegelt bekommt.

Im schlimmsten Fall nimmt es jeden Tag deutlich wahr, nicht gut genug zu sein, und niemand tut etwas, sodass sich auch nichts zum Positiven ändern kann.

Wir empfehlen daher ganz klar: Nimm die (sich eventuell wiederholenden) Unterschiede zwischen der Leistung deines Kindes und den Erwartungen der Lehrerin oder des Lehrers möglichst objektiv wahr, ver- oder beurteile aber in der Anfangszeit nicht!

Wie sieht so ein Vorgehen in der Praxis aus? Nehmen wir eine fiktive Beispielsituation von Lena, 9 Jahre alt, 3. Klasse:

Lena ist in der ersten Klasse ganz gut mitgekommen. Sie war nicht die Beste in der Klasse, aber auch nicht schlecht, solides Mittelmaß.

Die Klassenlehrerin Frau Schmidt-Müller sagte einmal, wenn es schon Noten gäbe, hätte Lena eine gute 3 in Mathe und Deutsch. Lena selbst war in den ersten beiden Klassen an Mathe und Deutsch auch durchaus interessiert, sie machte die Hausaufgaben nicht ungern. Seit ein paar Monaten gibt es nun in der Grundschule für Lena Noten.

Die ersten Noten in Mathe und Deutsch waren gut, anfangs kam auch mal eine 2, ab und zu eine 3, alles in Ordnung soweit. Vor 4 Wochen kam dann in Mathe die erste 4. Lenas Mutter dachte noch bei sich: “Oh, was ist da denn schiefgelaufen?”, machte mit Lena die Berichtigung und ihr dabei Mut, dass es beim nächsten Mal schon wieder besser wird.

Die Mutter wollte mit Lena einfach etwas mehr üben und die Hausaufgaben ganz besonders sorgfältig machen. Gesagt, getan. Vor einer Woche gab es dazu dann die nächste Arbeit – wieder eine 4.

Erfahren hat Lenas Mutter von der zweiten 4 zum Elternsprechtag. Frau Schmidt-Müller sagte dabei, dass das erstmal noch nichts zu bedeuten habe. Lena solle einfach weiter sorgfältig die Hausaufgaben machen und mit der Mutter am Wochenende zusätzlich etwas üben, dann wird da schon.

Nicht selten sehen wir im Alltag dann selbst oder berichten uns Eltern, dass Folgendes in der nächsten Zeit passiert: Die Mutter übt gemäß der Empfehlung und schenkt den Hausaufgaben besondere Aufmerksamkeit.

Lena hat zunehmend immer weniger Lust auf zusätzliche Aufgaben und macht dies auch während der gemeinsamen Lernzeit immer stärker deutlich. Einmal haben sich Lena und ihre Mutter auch schon so doll gestritten, das gar nichts mehr ging, die Hausaufgaben mussten abgebrochen werden.

Der Frust bei Lena und ihrer Mutter ist nach einer gewissen Zeit bei jeder Hausaufgabe deutlich, von freiwilligen Aufgaben braucht die Mutter gar nicht erst anfangen.

Das Verständnis für Mathe ist nicht wirklich besser geworden, es kam sogar schon die erste 5 in Mathe nach Hause, sonst bleibt das Niveau auf 4.

Lenas Mutter macht sich große Sorgen, dass die Leistung in Mathe bald schlechter und solide im 5er Bereich liegen könnte. Auf Empfehlung von Frau Schmidt-Müller besucht Lena seit geraumer Zeit den Förderunterricht.

Darin macht sie gut mit, sie solle weiter so machen und auch weiter zusätzliche Aufgaben am Wochenende bearbeiten. Eine Lernstörung schließt Frau Schmidt-Müller aufgrund ihrer Erfahrung aus, von einer Lernschwäche wird noch nicht offen gesprochen.

Lena

9 Jahre alt

Was passiert hier?

- Die tatsächlichen Unterschiede zwischen Lenas schulischer Leistung und der Erwartung der Lehrerin und der Mutter sind nie transparent besprochen worden.

- Lenas Leistungsdifferenz zu den (nie transparent formulierten) Erwartungen wurde mehrfach negativ beurteilt.

Wie ist das möglich? Niemand hat Lena je gesagt, sie sei schlecht oder dumm und die Mutter sowie die Lehrerin möchten Lena von Anfang an gern helfen.

Dennoch hat Lena zunehmend weniger Lust auf Hausaufgaben oder auf Mathe an sich und ist schnell genervt, wenn ihre Mutter davon anfängt oder die Lehrerin die Mathehausaufgaben an die Tafel schreibt.

Leider gibt es keine Tendenz zur Besserung, sondern lediglich die permanent mitschwingende Angst bei Lenas Mutter, dass es bald noch schlechter werden könnte.

Schauen wir einmal, was Lena wahrnimmt: Für Lena hat sich erst einmal nichts geändert. Sie lernt genauso wie sie es auch schon in den beiden Jahren davor gemacht hat. Jetzt kommen Noten dazu. Sie stellt objektiv fest, dass sie anfangs mal eine 2, mal eine 3 in Mathe bekommt und sich nichts geändert hat.

Sie stellt mit der ersten 4 in Mathe weiterhin objektiv fest, dass sie weniger Punkte erreicht hat als beim letzten Mal.

Diese erste 4 hatte die Mutter dazu veranlasst, sich die Arbeit einmal genauer anzugucken. Bisher gab es immer nur eine Unterschrift und eventuell ein Lob, jetzt wurde die Note ein Gesprächsthema zwischen Lena und ihrer Mutter (wenn auch nur ein- oder zweimal).

Diese veränderte Reaktion entspricht einer ersten "Anders-Bewertung" (unbewusst, aus Versehen und in der Regel natürlich gut gemeint) durch Lenas Mutter selbst.

Die zweite 4 war sogar Thema beim Elternsprechtag, also ein Thema zwischen Lenas Mutter und Frau Schmidt-Müller.

Das zu erfahren, bedeutet für Lena eine zweite, negative Bewertung ihrer schulischen Leistungen. In Unterricht fragt die Lehrerin häufiger vor den anderen Kindern bei Lena nach, ob sie das soweit verstanden habe.

Dies ist die zweite Person, die ihr Verhalten ändert aufgrund der schulischen Leistung und Lena möglicherweise unangenehme Aufmerksamkeit vor ihren Freundinnen und Freunden in der Schule verschafft.

Lena hat das Gefühl, irgendetwas falsch zu machen, weiß aber nicht, was das sei könnte. Sie selbst hat ja an ihrem Lernverhalten nichts bewusst geändert.

Der zusätzliche Förderunterricht stellt eine dritte Bewertung für Lena dar, die für sie mit Unannehmlichkeiten verbunden ist.

Du bist verzweifelt?

Gern unterstützen wir dich dabei mit einem individuellen Beratungscall.

Doch niemand hat ihr jemals gesagt, was sie eigentlich anders machen soll. Sie soll mehr machen und das macht sie bisher auch immer mit.

Mit der Zeit lässt der Spaß an Matheaufgaben deutlich nach, da Lena neben den täglichen Hausaufgaben noch mit der Mutter Zusatzaufgaben macht und im Förderunterricht auch noch Mathe hat.

Mit sinkender Motivation fängt Lena das erste Mal an, ihr eigenes Verhalten den Umständen anzupassen – keine Lust, Frust, genervt sein. Doch was wird eigentlich von Lena erwartet? Was erwartet die Mutter? Eine 3 oder eine 2 in der nächsten Arbeit?

Oder dass Lena ihre Aufgaben ohne Murren macht? Was erwartet Frau Schmidt-Müller? Auch eine 3 oder eine 2? Oder dass Lena die Aufgaben schneller löst als bisher?

Entsprechend unserer Empfehlung würde Lenas Beispiel wie folgt aussehen: Lenas Mutter

Wenn du gern genau mit Hilfe einer “offiziellen Stelle” wissen möchtest, ob dein Kind lernschwach ist oder wie stark die Lernschwäche ausgeprägt ist, kennen Kinderärzte oder auch die Klassenlehrer/-innen bestimmte Anlaufstellen, an die man sich wenden kann.

Dort stellen dann meistens Kinder- und Jugendtherapeuten mittels bestimmten Tests fest, ob eine Lernschwäche vorliegt. Man muss wissen, dass bei diesen Anlaufstellen nicht unbedingt etwas über die Ursachen ermittelt wird.

Lernschwächen und Lernstörungen sind dort meist anders klassifiziert als hier. Das liegt daran, dass wir hier die Einteilung nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend der vermuteten Ursachen vornehmen.

Die diagnostischen Einrichtungen hingegen verbinden mit der Diagnose in der Regel einen möglichen Therapieplan.

Da der Zweck der Diagnose ein anderer ist als die rein wissenschaftliche Beschreibung, ist auch die Klassifikation und Definition eine andere.

Lernschwächen bei Erwachsenen

Umgang mit Lernschwächen

Es gibt natürlich häufige, typische, zielführende oder weiter blockierende Möglichkeiten mit Lernschwächen umzugehen. Folgende Empfehlungen können wir aus unserer Praxis zusammenstellen:

Wenn du den Verdacht hast, von einer Lernschwäche oder Lernstörung betroffen zu sein – egal, ob du direkt selbst daran leidest oder indirekt, weil zum Beispiel dein Kind Schwierigkeiten damit hat – gilt zu allererst: keine Angst, keine Panik, kein Druck!

Angst und Druck – ob in einem Selbst oder von anderen erzeugt bzw. ausgeübt - verstärken die problematischen Symptome erheblich und blockieren damit den Weg zu einer Besserung der Lernschwierigkeiten.

Vielen Menschen (Eltern, Lehrkräfte, Angehörige, Freundschaften) ist oft gar nicht bewusst, dass sie mit einzelnen Sätzen oder auch Blicken schon Druck auf die Betroffenen ausüben können.

Daher haben wir hier einige Sätzen, Gesten und Handlungen zusammengetragen, die exemplarisch ein Gefühl dafür geben sollen, was alles für vor allem lernschwache Kinder inneren Druck erzeugen können.

Selbstverständlich ist die Liste nicht erschöpfend und auch nicht als absolut zu verstehen. Vielmehr sind die aufgelisteten Aspekte im Kontext zu sehen. Ein bestimmter Blick erzeugt nicht per se Druck beim Gegenüber.

Aber der gleiche Blick, wenn es in den Stunden davor schon einen Streit über die schlampig behandelten Schulhefte gab, kann sehr unangenehm werden und innerlich vorhandene Blockaden verstärken.

Auswahl von Blicken, Gesten und Handlungen, die Ängste oder Blockaden von lernschwachen Kindern während einer Lernsituation verstärken können:

- tiefes Durchatmen, das deutlich der inneren Beruhigung dient (positive Alternative: Trink einfach ein Schluck Wasser)

- beleidigende oder abwertende Aussagen wie ““, “Oh je, nicht schon wieder diese blöden Textaufgaben” oder “So wie du rumzappelst, brauchen wir gar nicht erst anfangen”

- Entmutigende Vorurteile wie “Ach Gott, na das hast du ja noch nie hingekriegt” oder “Das kannst du gleich vergessen”

- eigene, negative Bewertungen der anstehenden Aufgaben wie oder “Na das kann ja heiter werden” oder “Das kann ja was werden”

- lautes Reden oder gar schreien (positive Alternative: geh kurz auf die Toilette, bevor du reagierst)

- an der Realität der Betroffenen vorbeigehende Phrasen wie “Du brauchst doch nur das hier machen” oder “Mach das doch einfach so wie ich dir das gerade gezeigt habe”

- Kommentieren oder gar korrigierend eingreifend, während das Kind gerade selbst(motiviert) einen Lösungsansatz versucht (auch wenn für dich schon beim ersten geschriebenen Wort oder Zeichen klar ist, dass das nicht zu der gewünschten Lösung führt - hab Geduld und lass das Kind von selbst darauf kommen oder dich von selbst nach Hilfe fragen … auch für uns ist es angenehmer und oft nachhaltiger, wenn wir unsere Fehler selbst entdeckt haben und nicht, wenn uns Dritte damit konfrontieren)

- überfordernde Ablenkungen schaffen durch Gespräche mit anderen Familienmitgliedern, nebenbei laufende Medien wie Fernsehen, Hörspiele u.ä. oder Sätze wie “Beeil dich etwas, wir müssen noch zum Kinderarzt”

- persönliche Stressgesten wie mit dem Fuß wippen, den Fingern auf dem Tisch klopfen, oft Aufstehen und wieder Hinsetzen

- Abwertung durch Nebenbeschäftigungen (manchmal geht es nicht anders, dass man nur neben dem Kochen, der Arbeit oder dem “Händeln” anderer Familienmitglieder nur nebenbei auf die Aufgaben des lernschwachen Kindes achten kann – es sollte aber nicht die Regel sein, sonst schafft der gefühlte Stellenwert für die Probleme des Kindes einen weiteren, negativen inneren Faktor)

Auswahl von Tipps, die positive Gefühle und die Motivation bei lernschwachen Kindern während einer Lernsituation verstärken können:

- Gib dem Kind das Gefühl, alle Zeit der Welt zu haben (auch wenn es nicht so ist: Das, was das Kind in der Entspannung lernt, hat das Potential ein Lernerfolg zu werden; unter Zeitdruck Gelerntes wird das aller Wahrscheinlichkeit nicht werden

- Lass so oft es geht und so ruhig wie möglich den Raum, eigene Gedankengänge oder Lösungsideen so weit wie möglich zu verfolgen (auch wenn du schon im Ansatz siehst, dass diese nicht funktionieren werden!) - das schult - unabhängig vom Ergebnis – die Konzentration und die Fähigkeit, sich selbst motivieren zu können, also Schlüsselfähigkeiten, die so oft und intensiv wie es Spaß macht, eingesetzt und damit automatisch ausgebaut werden sollten

- lobe ehrlich und differenziert (auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht richtig war beim letzten Versuch, gibt es immer etwas, das man loben kann, z.B. dass die Idee gut oder kreativ war oder dass man bis zum Ende einen Lösungsansatz tatsächlich verfolgt hat – wichtig ist aber, dass man nicht mechanisch lobt oder einfach so – Kinder spüren meist sehr klar, wenn das Lob nicht ehrlich ist und fühlen sich dann schlecht, missverstanden oder schlichtweg an der Nase herumgeführt)

- beziehe den Raum und Alltagsgegenstände mit in den Lernprozess ein, z.B. wenn Längen abgeschätzt werden sollen, kann man mit Schritten schätzen oder wenn es um Uhrzeiten geht, gibt es vielleicht noch irgendwo einen alten Wecker, den man wild verstellen kann, oder das Addieren und Dividieren macht mit Smarties gleich doppelt so viel Spaß (die bei richtigem Rechnen vielleicht sogar aufgegessen werden können) oder verwende beim Vokabellernen Klebezettel an den Möbeln

- mach dir zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass es nicht (niemals!) um die eine Aufgabe oder Klassenarbeit geht, es geht immer in erster Linie um das Kind, das sich selbst bilden will (wie weit es mit der einen Aufgabe dann tatsächlich an dieses Ziel herankommt, ist nicht entscheidend)

- Manchmal kann es (Entschuldigung für Hausaufgaben schreiben)

Berichtet von euren Erfahrungen!

Kennt ihr noch andere Trigger, die innere Blockaden von lernschwachen Kindern verstärken? Welche negativen oder auch positiven Erfahrungen habt ihr gemacht

Auch wenn es oft schwerfällt, die Gegebenheiten zu akzeptieren, und manchmal der Frust über die Unzulänglichkeiten unfassbar groß wird: Negative Gefühle bei sich selbst und bei anderen beeinflussen die Motivation, Konzentration, Willenskraft und viele andere, wichtige Aspekte für Lernerfolg enorm. Sie sind absolut nicht zielführend und verschlimmern in der Regel nur für alle Beteiligten die Situation.

Der erste wichtige Schritt zur Verbesserung der Gesamtsituation ist Akzeptanz. Akzeptiere die Situation erst einmal genau so wie sie ist – meistens heißt das erst einmal nur hinzunehmen, dass zum Beispiel die Hausaufgabe oder die Prüfungsvorbereitung nicht nach Plan läuft.

Es ist erst einmal nur eine Aufgabe oder eine Prüfung und nicht das Ende der Welt, auch nicht das Ende einer erfolgreichen Schullaufbahn.

Auch wenn nun mittlerweile die dritte 5 in Mathe oder Deutsch droht, ist das noch lange kein Grund, sich in apokalyptische Gedanken zu vertiefen.

Entgegen der häufig gelebten Praxis kann man mit viel Druck in der Regel nicht das gewünschte Ziel erreichen – oder, wenn doch, dann nur für einen sehr hohen Preis (zum Beispiel den Preis der psychischen Gesundheit).

Druck ist in diesem Zusammenhang eher wie ein exotisches Gewürz behandeln: Man braucht es nicht wirklich für gutes Essen, einige Gerichte können damit unter Umständen ein bisschen besser schmecken, in jedem Fall aber darf es nur in sehr geringen Dosen verwendet werden, da sonst eine giftige Wirkung eintritt.